無駄な心配をやめて心を軽くする思考法

世の中にはどうでもいいことを

心配して心を削る人がいる

こうなったらどうしようと怯え

ああなったらどうしようと迷う

人類が滅亡するかのように

未来を勝手に暗く染める

だがその恐れの大半は

現実には訪れることがない

心配とは起こらぬ幻に

自らを縛りつける鎖である

心配の九割は起こらないという真実

私たちが日々抱える心配の多くは、実際には起きない。

杞憂とは、起こらないことを心配して不安を大きくすることをいう。

心配は未来の不幸を先取りして味わうようなものだ。

心配を手放せば、心は軽くなり、人生はもっと自由に巡り出す。

人はなぜ、あれほどまでに心配を積み重ねるのだろう。

明日の天気、仕事の結果、人との関係、将来の不安。頭の中には

「どうしよう」

のリストが延々と並ぶ。

けれども冷静に振り返ってみると、実際に起きたことはごくわずかだったと気づく。

Q. 杞憂とは何か?

古代中国の故事に

「杞憂(きゆう)」

という言葉がある。

杞という国に住んでいたある男は、

「いつか天が落ちてきて地が崩れ、人間は生きていけなくなるのではないか」

と日々不安に苛まれていた。

あまりに心配しすぎて眠ることも食べることもできず、ついには周りの人から笑われるようになったという。

ここから

「杞憂」

とは、起こるはずのないことを心配して無駄に不安を抱えることを意味するようになった。

日本語でも

「取り越し苦労」

と同じように使われる。

たとえば

「健康診断を受けたら大きな病気が見つかるのでは」

と怯えていたが、実際には何もなく安心した・・・。

このような場合に

「それは杞憂だった」

と表現する。

つまり杞憂という言葉には、

「心配の多くは現実化しない」

「心配で人生を削るのは無駄である」

という教訓が込められている。

杞憂とは、実際には起こらないことを心配して自ら不安を増幅させることをいう。

Q. なぜ人は起きないことまで心配してしまうのか?

心配する行為には

「備えになる」

という一面がある。

けれど多くの場合、備えを超えて妄想のスイッチが入ってしまう。

頭の中で膨らませたシナリオは、現実よりも大きく、重く見える。

その結果、まだ起きてもいない未来に対して、今ここで苦しむことになる。

これが取り越し苦労の正体だ。

心配のクセが強いと、まだ何も起きていないのに心身がぐったりする。

未来を先取りして不幸を味わっているようなものだ。

しかもその不幸は、ほとんどの場合やって来ない。

こうして無駄にエネルギーを消耗するくらいなら、その力を別の方向に使いたい。

ではどうすればいいか。

まず

「心配している自分」に

気づくこと。

気づいたら深呼吸をひとつ。

ノートに書き出すのもいい。

文字にしてみると

「大したことじゃない」

とわかることが多い。

頭の中でぐるぐる回していると巨大に見えるが、紙に書くと手のひらサイズに縮んでしまう。

Q. 無駄な心配を減らすにはどうすればいい?

一番の方法は

「距離を置く」

ことだ。

心配が湧いたら、それを

「映画の予告編」

と考えてみる。

本編はまだ始まっていないのだから、そこで怖がる必要はない。

もう一つの方法は

「心配を笑いに変える」

こと。

たとえば

「もし明日、隕石が落ちてきたらどうしよう」

と考えたら、

「それなら宝くじを買わなくて済むね」

とオチをつける。

深刻さを笑いに変えると、心配は急に軽い荷物になる。

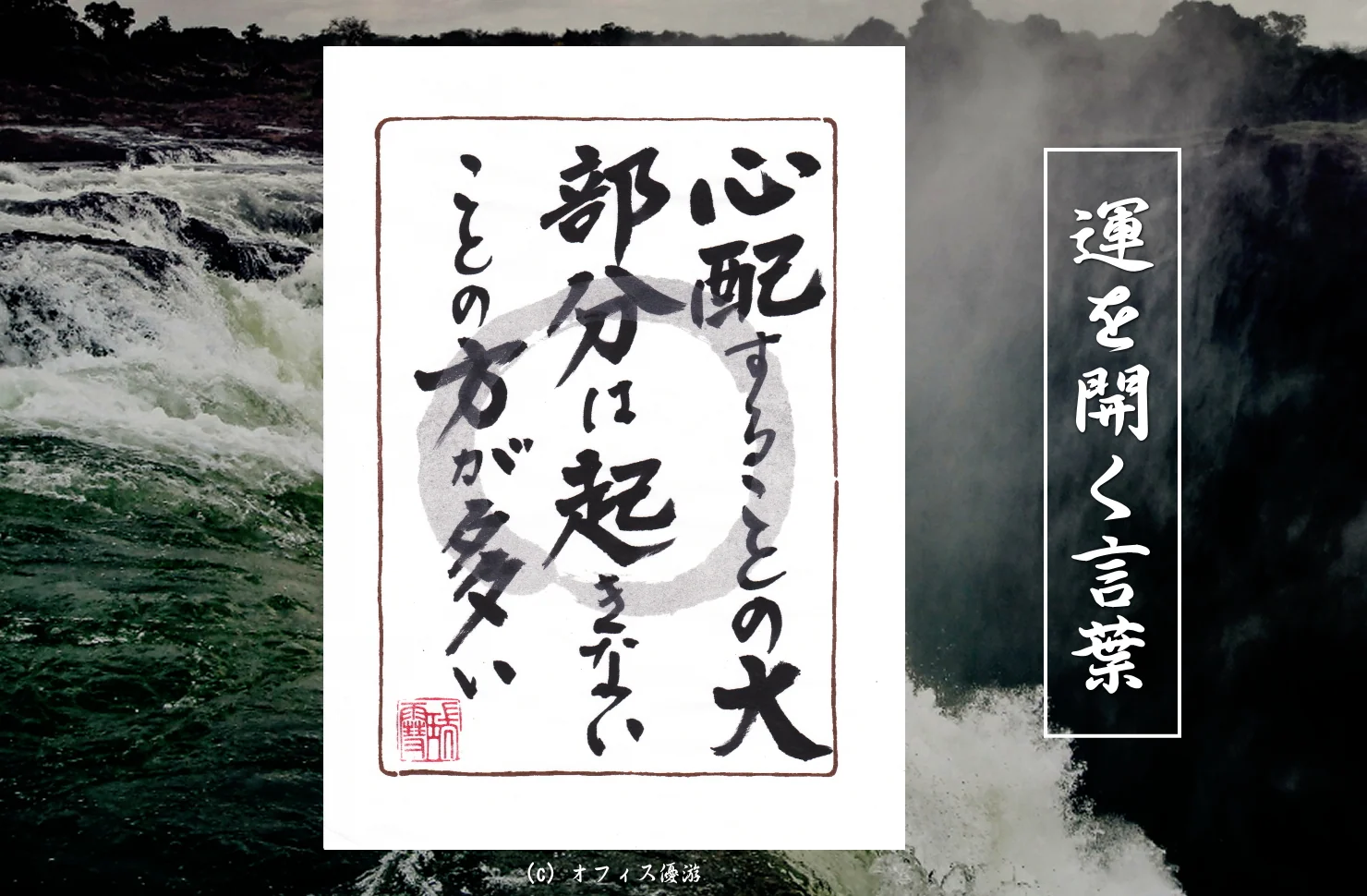

そして何より覚えておきたいのは、心配の大部分は現実にならないという事実だ。

起きないことを心配して過ごすのは、空っぽの映画館で延々とホラー映画を見せられるようなもの。

上映をやめるボタンは、あなたの手の中にある。

人生の質は

「どんな心配を手放すか」

で決まる。

心配を手放すことは、幸せを受け取るための余白をつくることでもある。

今日から少しずつ、無駄な心配に費やしていた時間を、自分を楽しませる時間に置き換えてみよう。

それだけで、毎日はぐっと明るくなる。

【要点まとめ】

・心配の多くは現実には起きない。取り越し苦労は人生の無駄遣いである。

・杞憂とは「起きないことを心配する」こと。故事が示す通り人類の長年の習性である。

・心配は気づいて手放せば軽くなる。書き出す・笑いに変える・距離を置く工夫が有効である。

「心配は未来を奪う幻である。起きない不安に縛られるより、今を生きる喜びに心を注げば、人生はあなたの想像以上に豊かにひらけていく。」

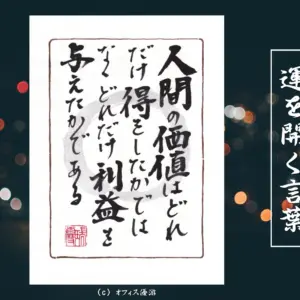

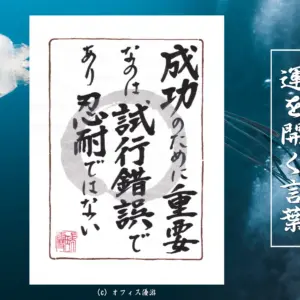

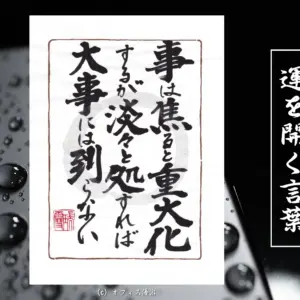

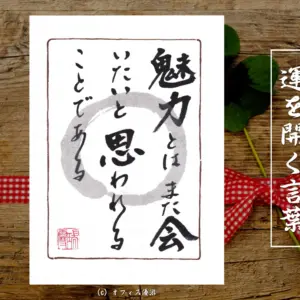

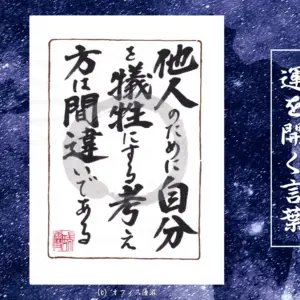

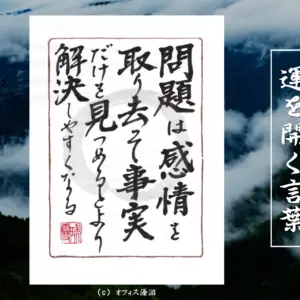

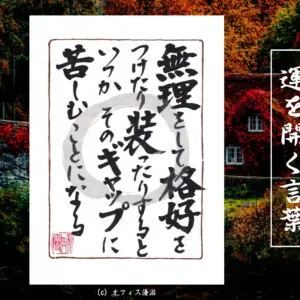

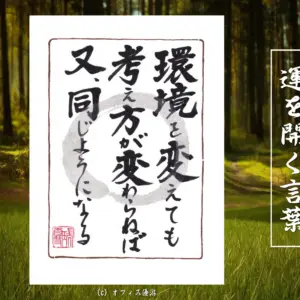

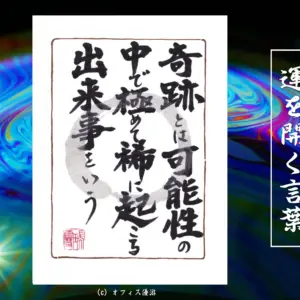

【運を開く言葉】

書:瑞雪 文:游雲

内田游雲(うちだ ゆううん)

ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトの「運の研究-洩天機-」は、運をテーマにしている。他にも、この世界の法則や社会の仕組みを理解しスモールビジネスの経営を考える「気の経営」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。

瑞雪(ずいせつ)

書家。新潟県村上市に生まれる。幼い頃より書に親しみ、18歳で書家を志し、大東文化大学文学部中国文学科で青山杉雨氏に師事。卒業後 ㈱ブリヂストンに就職するも6年後に退職し、独自の創作活動を開始する。人生の法則を力強く書いたその書は、多くの人に生きる力と幸運をもたらすと評判である。雅号の瑞雪は、吉兆をもたらす雪を意味している。